Traitement de la Maladie Coronarienne avec une Prothèse Bioresorbable

Julien Adjedj MD PhD

9/11/202415 min read

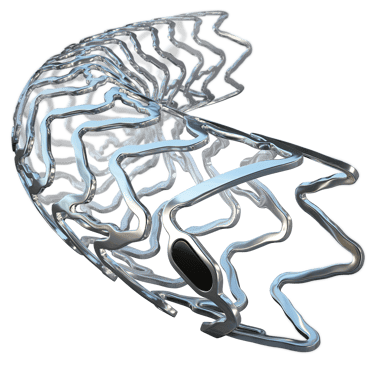

La maladie coronarienne reste une cause majeure de mortalité et de morbidité dans le monde. Les avancées dans le traitement de cette pathologie ont conduit au développement de la prothèse coronaire bioresorbable, une innovation prometteuse dans le domaine de l'intervention coronaire percutanée. Cette technologie offre une alternative aux stents métalliques traditionnels, avec l'avantage unique de se dissoudre progressivement dans l'organisme après avoir rempli sa fonction de soutien de l'artère.

Cet article examine en détail les différents aspects de la prothèse coronaire bioresorbable. Il aborde son fonctionnement, le processus de biodégradation, son efficacité clinique et sa sécurité. De plus, il explore les indications pour son utilisation, les techniques d'implantation et le suivi nécessaire après la procédure. L'objectif est de fournir une vue d'ensemble complète de cette technologie émergente et de son rôle potentiel dans l'amélioration des résultats pour les patients atteints de maladie coronarienne.

Qu'est-ce qu'une prothèse coronaire bioresorbable ?

Définition et fonctionnement

Une prothèse coronaire bioresorbable, également appelée stent biorésorbable ou "Bioresorbable Vascular Scaffold" (BVS), représente une innovation majeure dans le traitement de la maladie coronarienne. Contrairement aux stents métalliques traditionnels, cette prothèse est conçue pour se dissoudre progressivement dans l'organisme après avoir rempli sa fonction de soutien de l'artère 1.

Le fonctionnement d'une prothèse coronaire bioresorbable se déroule en trois phases distinctes. La première phase, appelée revascularisation, consiste à maintenir l'artère ouverte et à libérer des médicaments antiprolifératifs pour prévenir la resténose. La deuxième phase, dite de restauration, permet au vaisseau de retrouver sa structure naturelle. Enfin, la troisième phase correspond à la résorption complète du stent, laissant l'artère libre de tout corps étranger 2.

Avantages par rapport aux stents métalliques

Les prothèses coronaires bioresorbables offrent plusieurs avantages potentiels par rapport aux stents métalliques conventionnels :

1. Réduction du risque de thrombose tardive : L'absence de contact permanent entre un corps étranger et le sang circulant diminue le potentiel de thrombose tardive 2.

2. Restauration de la vasomotricité : La disparition progressive de la prothèse permet de restituer les propriétés vasomotrices naturelles de la paroi artérielle 1.

3. Facilitation des interventions futures : L'absence d'étayage permanent facilite la réintervention à distance par dilatation ou pontage aortocoronarien 2.

4. Compatibilité avec l'imagerie : La mise en place de cette prothèse biodégradable limite les artefacts et est compatible avec des examens coronaires non invasifs tels que l'IRM ou le coroscanner 2.

5. Réduction de la durée de la bithérapie antiagrégante plaquettaire : L'absence de réponse inflammatoire chronique permet de raccourcir la durée du traitement antiagrégant, réduisant ainsi les risques de complications hémorragiques 2.

Matériaux utilisés

Les prothèses coronaires bioresorbables sont constituées de différents matériaux, principalement des polymères ou des alliages métalliques

1. Polymères :

Acide polylactique (PLLA) : C'est le polymère le plus largement utilisé. Le stent Bioresorbable Vascular Scaffold (BVS) d'Abbott Vascular en est un exemple. Sa dégradation se fait par hydrolyse des liaisons esters sur une période de 2 ans 2 3.

Polycarbonate : Utilisé dans le stent REVA, il se dégrade en eau, dioxyde de carbone et éthanol sur une période d'environ 3 ans 2.

Acide salicylique et acide adipique : Le stent IDEAL intègre ces composants pour conférer des propriétés anti-inflammatoires et antiprolifératives 2.

2. Alliages métalliques :

Alliage de magnésium : Le stent AMS-1 (Absorbable Metallic Stent) est composé de 93 % de magnésium et de 7 % de métaux rares. Sa résorption s'effectue en 3 phases, avec une hydrolyse du magnésium libérant des cristaux d'hydroxyapatite au bout de 9 mois 2 3.

Malgré ces avantages prometteurs, les prothèses coronaires bioresorbables font face à certains défis techniques, notamment une force radiale réduite par rapport aux stents métalliques et une faible radio-opacité lors de la coronarographie, rendant le positionnement plus difficile 1. Des recherches sont en cours pour optimiser ces dispositifs et améliorer leur efficacité clinique à long terme.

Le processus de biodégradation

Phases de dégradation

Le processus de biodégradation des prothèses coronaires bioresorbables se déroule en plusieurs phases distinctes. Pour les stents en acide polylactique (PLLA), la dégradation commence par l'hydrolyse des liaisons esters. Cette étape initiale entraîne une perte du poids moléculaire du polymère, mais la force radiale du stent est maintenue grâce à la préservation des domaines cristallins 2.

Le processus se poursuit selon trois phases principales :

Revascularisation : Le stent maintient l'artère ouverte et libère des médicaments antiprolifératifs.

Restauration : La structure naturelle du vaisseau commence à se rétablir.

Résorption : Le stent se dégrade complètement, laissant l'artère libre de tout corps étranger 2.

Entre la première et la deuxième année, le polymère est progressivement remplacé par une matrice extracellulaire. Cette matrice est ensuite remplacée par des cellules musculaires lisses naturelles entre la deuxième et la troisième année 2.

Durée du processus

La durée du processus de biodégradation varie selon le type de matériau utilisé pour la prothèse. Pour les stents en PLLA, la résorption complète s'effectue généralement sur une période de 2 ans 2. Cependant, certains stents, comme le stent japonais IGAKI-TAMAI™, ont montré un temps de résorption plus long, proche de trois ans 4.

Le stent REVA, composé de polycarbonate, se dégrade en eau, dioxyde de carbone et éthanol sur une période d'environ 3 ans 2. En revanche, les stents métalliques comme l'AMS-1 (Absorbable Metallic Stent), composé à 93% de magnésium, présentent une dégradation plus rapide. Les travaux expérimentaux ont montré une dégradation complète du magnésium en sels non organiques sur une période de deux mois 4.

Il est important de noter que la vitesse de dégradation peut varier selon l'environnement. Une étude a montré que la dégradation des tiges en PLLA se produit au même rythme dans les environnements in vitro et in vivo, suivant la séquence générale de dégradation des polyesters aliphatiques 5.

Produits de dégradation

Les produits de dégradation varient en fonction du matériau utilisé pour la prothèse :

1. PLLA : Se dégrade en acide lactique, qui est naturellement produit dans le corps humain. Le PLLA est métabolisé en approximativement 12 à 18 mois, libérant du dioxyde de carbone et de l'eau 4.

2. Polycarbonate : Le stent REVA se dégrade en eau, dioxyde de carbone et éthanol 2.

3. Alliage de magnésium : La dégradation du stent AMS-1 s'effectue en trois phases (revascularisation, remodelage et bioabsorption). L'hydrolyse du magnésium libère des cristaux lisses d'hydroxyapatite au bout de 9 mois, qui constituent le produit final de dégradation et de résorption de ce stent 2.

Il est crucial de noter que la dégradation du matériau n'affecte pas immédiatement les performances mécaniques du stent. Une étude a montré que six mois de dégradation n'avaient pas influencé les propriétés thermodynamiques et l'intégrité mécanique du stent, bien que le poids moléculaire ait diminué à 61,8% et 68,5% respectivement dans les modèles in vivo et in vitro 5.

Efficacité clinique des prothèses bioresorbables

Résultats des essais cliniques

Les prothèses coronaires bioresorbables ont fait l'objet de nombreuses études cliniques pour évaluer leur efficacité et leur sécurité. Le programme ABSORB, utilisant le stent BVS d'Abbott, est le plus avancé avec des données scientifiques robustes et randomisées 6. Les études de Cohortes A et B ont évalué ce stent dans des lésions simples de novo, peu ou pas calcifiées, sans bifurcation. L'étude ABSORB EXTEND a permis d'étendre l'utilisation à des lésions plus longues, avec la possibilité de mettre en place deux stents en contigu 6.

Sur le plan clinique, les études de Cohorte A (30 patients) et de Cohorte B (101 patients) ont montré un taux d'événements cardiaques majeurs à type d'infarctus avec ou sans onde Q d'environ 7% à deux ans, comparable à celui des études SPIRIT avec le stent Xience, sans surrisque thrombotique 6. De même, sur le plan angiographique, la perte tardive luminale à deux ans, proche de 0,35 mm, était strictement superposable à celle obtenue avec le stent actif Xience 6.

Comparaison avec les stents métalliques

Les prothèses bioresorbables offrent plusieurs avantages potentiels par rapport aux stents métalliques conventionnels. La disparition du stent limiterait la durée de libération de substances actives, éliminant ainsi les défauts d'endothélialisation des mailles ou la persistance du polymère, qui sont des facteurs de risque de thrombose de stent 4. Cela pourrait permettre de réduire la durée de la bithérapie anti-agrégante plaquettaire et, par conséquent, les complications hémorragiques qui lui sont associées 4.

Une récente méta-analyse comparant les stents actifs à l'everolimus aux stents actifs sans everolimus (essentiellement de première génération) a porté sur 17 101 patients et 13 essais randomisés. Cette étude a confirmé une diminution du taux de revascularisation du vaisseau cible de 33% (p = 0,001) et une meilleure sécurité avec une réduction de 45% du risque relatif de thrombose de stent (p = 0,004) 4.

Taux de resténose et de thrombose

Malgré les avantages théoriques des prothèses bioresorbables, les résultats concernant les taux de resténose et de thrombose sont mitigés. Les résultats des différentes études avec les stents au polymère biodégradable sont en faveur d'une réduction des thromboses de stent en comparaison avec les stents au sirolimus 4. Cependant, l'étude ABSORB II a montré une tendance préoccupante vers un taux plus élevé de thrombose de stent avec l'Absorb BVS par rapport au Xience DES (0,9% vs 0%) 7.

Le taux de thromboses des Absorb BVS de 1,5% à 30 jours et de 2,1% à six mois dépasse l'incidence de thrombose de stent rapportée dans les registres récents et des études utilisant des stents à élution médicamenteuse (DES) de deuxième génération 7. Cette observation souligne l'importance des techniques d'implantation et d'une sélection soigneuse des patients, en raison de l'épaisseur des mailles et des caractéristiques mécaniques des prothèses bioresorbables actuelles 7.

Il est important de noter que les études effectuées à ce jour démontrent une non-infériorité des tuteurs biorésorbables par rapport aux stents métalliques actifs (DES) de dernière génération 7. Cependant, la question de la thrombose tardive des tuteurs biorésorbables reste ouverte, et la stratégie de double antiagrégation après implantation reste identique à celle suivie pour les DES 7.

Les études sur les prothèses bioresorbables au magnesium offrent une évolution prometteuse particulièrement en terme de restenose et de thrombose.

En conclusion, bien que les prothèses coronaires bioresorbables offrent des avantages potentiels prometteurs, leur efficacité clinique à long terme et leur sécurité nécessitent encore des études approfondies. La stratégie d'implantation, notamment la prédilatation et la postdilatation, joue un rôle crucial pour assurer une bonne apposition des mailles du tuteur à la paroi du vaisseau et optimiser les résultats cliniques 7.

Sécurité et complications potentielles

Risques à court terme

L'utilisation des prothèses coronaires bioresorbables présente des risques à court terme qui méritent une attention particulière. L'un des principaux défis est le risque accru de thrombose de stent. Une méta-analyse récente a révélé que l'utilisation de stents résorbables (SR) de première génération était associée à une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires majeurs, notamment de thrombose de stents et d'infarctus du myocarde, par rapport aux stents actifs (SA) de deuxième génération 8.

Ce risque accru de complications précoces peut être attribué à plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'épaisseur plus importante des mailles des SR par rapport aux stents métalliques traditionnels peut entraîner des problèmes d'apposition. De plus, la fragmentation progressive et inhomogène du stent au cours des premières années suivant l'implantation peut contribuer à ces complications 8.

Cependant ce risque semblerait reduit avec les protheses bioresorbables au magnesium de nouvelle generation.

Risques à long terme

Bien que les risques à court terme soient préoccupants, l'évaluation des risques à long terme des prothèses bioresorbables révèle des tendances intéressantes. Une méta-analyse sur données individuelles de 4 essais thérapeutiques contrôlés a montré que l'excès de risque d'événements cardiovasculaires majeurs avec les SR apparaît principalement au cours des trois premières années suivant l'angioplastie 8.

Cependant, au-delà de cette période, on observe une tendance encourageante. Les 4e et 5e années après l'implantation, il n'y a pas d'excès de risque, voire une tendance à la diminution des événements sous SR par rapport aux SA 8. Cette évolution pourrait être liée au processus de résorption du stent, qui est supposé être achevé après environ 3 ans, bien que le délai exact de résorption totale chez l'homme ne soit pas précisément connu 8.

Gestion des complications

Face à ces risques, plusieurs stratégies ont été mises en place pour gérer les complications potentielles des prothèses bioresorbables. L'une des principales mesures a été la prolongation de la double anti-agrégation plaquettaire chez les patients ayant reçu un SR 8. Cette approche vise à réduire le risque de thrombose de stent, qui est l'une des complications les plus redoutées.

Il est important de noter que la gestion des complications ne se limite pas au traitement médicamenteux. La technique d'implantation joue un rôle crucial dans la prévention des complications. Une attention particulière doit être portée à l'apposition correcte du stent à la paroi artérielle, ce qui peut nécessiter des techniques spécifiques de pré-dilatation et de post-dilatation 7.

De plus, la sélection appropriée des patients est essentielle pour optimiser les résultats et minimiser les risques. Les caractéristiques anatomiques des lésions coronaires, ainsi que le profil de risque du patient, doivent être soigneusement évalués avant de choisir une prothèse bioresorbable 7.

Il est également crucial de maintenir une surveillance étroite des patients après l'implantation. Des examens de suivi réguliers, y compris des imageries coronaires, peuvent aider à détecter précocement d'éventuelles complications et à les prendre en charge de manière appropriée.

En conclusion, bien que les prothèses coronaires bioresorbables offrent des avantages potentiels prometteurs, leur utilisation n'est pas exempte de risques. La compréhension de ces risques, tant à court qu'à long terme, ainsi que la mise en place de stratégies de gestion appropriées, sont essentielles pour optimiser la sécurité et l'efficacité de cette technologie innovante. L'avenir des SR semble dépendre de la capacité à résoudre les problèmes survenant dans les premieres années post-implantation, ouvrant ainsi la voie à une utilisation plus sûre et plus efficace de cette technologie prometteuse dans le traitement de la maladie coronarienne.

Indications et sélection des patients

Critères d'éligibilité

La sélection des patients pour l'implantation de prothèses coronaires bioresorbables nécessite une évaluation minutieuse. Les recommandations de la Food and Drug Administration pour l'implantation de stents coronaires s'appliquent également aux prothèses bioresorbables 9. Ces dispositifs sont principalement indiqués pour le traitement de l'insuffisance coronaire imputable à une ou des lésions de novo des artères coronaires natives à bas risque de resténose 10.

Populations spécifiques

Certaines populations spécifiques peuvent bénéficier particulièrement de l'utilisation de prothèses coronaires bioresorbables. Notamment, les patients présentant une lesion de l'IVA moyenne (site d'implantation d'un futur pontage), l'age du patient entre également en compte.

Préparation de la lésion

L'objectif de l'angioplastie est de rétablir un diamètre endoluminal satisfaisant au niveau d'un segment artériel significativement sténosé. Cette technique se distingue de la chirurgie coronaire par pontage par son approche in situ 11. La préparation de la lésion commence généralement par une angioplastie au ballonnet, qui vise à élargir la lumière artérielle grâce à plusieurs mécanismes 11.

Le ballon agit à la fois sur la lésion athéromateuse et sur les parois saines adjacentes 11. Cette action entraîne un effet abrasif en superficie, provoquant une désendothélialisation de la paroi artérielle. Il en résulte une situation à risque thrombogène qui nécessite un traitement antithrombotique adéquat 11.

Déploiement de la prothèse

Après la préparation de la lésion, l'étape suivante consiste à déployer la prothèse coronaire bioresorbable. Les endoprothèses coronaires ont révolutionné la cardiologie interventionnelle en diminuant significativement les complications de l'angioplastie au ballonnet 11. Elles constituent un véritable système d'étayage qui maintient la paroi artérielle en place grâce à leur support 11.

Le déploiement de la prothèse permet de prévenir ou de traiter un retour élastique de la paroi et constitue le traitement de choix des dissections coronaires en les "recolant" contre la paroi 11. La technique de mise en place de ces prothèses biodégradables est compatible avec des examens coronaires non invasifs tels que l'IRM ou le coroscanner 2.

Il est important de noter que la technique d'implantation peut varier en fonction de la complexité de la lésion. Les études de Cohortes A et B ont évalué ce type de stent dans des lésions simples de novo, peu ou pas calcifiées, sans bifurcation. En revanche, l'étude ABSORB EXTEND a permis d'étayer des lésions plus longues avec parfois la possibilité de mettre en place deux stents en contigu avec chevauchement 2.

Optimisation par imagerie

L'optimisation de l'implantation de la prothèse bioresorbable est cruciale pour son efficacité à long terme. Cette optimisation s'appuie largement sur l'utilisation de techniques d'imagerie avancées. Les patients traités avec ces prothèses sont extrêmement bien documentés sur le plan de l'imagerie, notamment dans les deux premières cohortes avec des contrôles angiographiques, IVUS (échographie intravasculaire) et OCT (tomographie par cohérence optique) à 6 mois et 2 ans, ainsi qu'un scanner coronaire à 18 mois 2.

L'utilisation de ces techniques d'imagerie permet une évaluation précise de l'apposition de la prothèse à la paroi artérielle, de sa expansion et de son endothélialisation progressive. L'OCT, en particulier, offre une résolution exceptionnelle pour visualiser la structure fine de la prothèse et son interaction avec la paroi vasculaire 2

L'optimisation par imagerie joue un rôle crucial dans le succès à long terme de l'implantation des prothèses coronaires bioresorbables, permettant une évaluation précise et un suivi détaillé de leur évolution au fil du temps.

Suivi et prise en charge post-implantation

Durée du traitement antiplaquettaire

La durée optimale du traitement antiplaquettaire après l'implantation d'une prothèse coronaire bioresorbable est un aspect crucial de la prise en charge post-intervention. Les recommandations actuelles préconisent généralement une bithérapie antiplaquettaire pendant au moins un six mois à un an après un syndrome coronarien chronique (SCC) chez les patients ne présentant pas de risque élevé d'hémorragie 12.

Pour les patients ayant subi une intervention coronarienne percutanée (ICP) pour traiter un SCA, il est recommandé d'utiliser une bithérapie antiplaquettaire composée d'acide acétylsalicylique (AAS) à 81 mg par jour et soit de ticagrélor à 90 mg deux fois par jour, soit de prasugrel à 10 mg une fois par jour, plutôt que de clopidogrel à 75 mg une fois par jour pendant un an 12. Pour les patients qui tolèrent un an de bithérapie antiplaquettaire sans événement de saignement majeur et qui ne présentent pas un risque élevé de saignement, il est recommandé de prolonger la bithérapie antiplaquettaire 12.

Après un an, le schéma recommandé de la bithérapie antiplaquettaire est l'AAS à 81 mg par jour et soit le ticagrélor à 60 mg deux fois par jour, soit le clopidogrel à 75 mg une fois par jour, soit le prasugrel à 10 mg une fois par jour 12. Il est important de noter que ces recommandations s'appliquent spécifiquement au traitement par inhibiteur de P2Y12 12.

Surveillance par imagerie

La surveillance par imagerie joue un rôle crucial dans le suivi post-implantation des prothèses coronaires bioresorbables. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou scanner s'est révélée être un moyen sensible et non invasif pour objectiver la biocolonisation et l'intégration de l'implant 13. Elle permet d'apprécier cette biocolonisation de manière non invasive et de rechercher une éventuelle expulsion de l'implant se traduisant par une rétention hydrique entre les pores 13.

Le scanner et l'IRM permettent également de surveiller l'évolution post-thérapeutique et de rechercher une récidive tumorale dans un contexte de recherche de restenose 13. Cette récidive peut se manifester sous forme d'une prise de contraste nodulaire autour de l'implant, controlatérale ou à distance de l'implant 13.

Il est important de noter que l'absence de rehaussement dans certains cas pourrait être expliquée par une exploration non invasive réalisée à des délais précoces 13. Par conséquent, un suivi régulier par scanner est possible pour évaluer l'évolution de l'intégration de l'implant au fil du temps.

Conclusion

Les prothèses coronaires bioresorbables représentent une avancée prometteuse dans le traitement de la maladie coronarienne. Cette technologie innovante offre des avantages potentiels par rapport aux stents métalliques traditionnels, notamment la restauration de la vasomotricité et la réduction du risque de thrombose tardive. Cependant, des défis persistent concernant leur efficacité clinique et leur sécurité à long terme. La sélection minutieuse des patients et l'optimisation des techniques d'implantation sont cruciales pour maximiser les bénéfices de cette approche.

L'avenir des prothèses bioresorbables dépend largement de notre capacité à surmonter les obstacles rencontrés dans les premières années après l'implantation. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les matériaux et les techniques d'implantation. Un suivi attentif des patients et une gestion appropriée du traitement antiplaquettaire restent essentiels. Malgré les défis actuels, les prothèses coronaires bioresorbables ont le potentiel de révolutionner le traitement de la maladie coronarienne, ouvrant la voie à une approche plus personnalisée et potentiellement plus efficace à long terme.

Références

[1] - https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2013/revue-medicale-suisse-381/stents-coronariens-bioresorbables-une-revolution

[2] - https://www.cardiologie-pratique.com/cathlab/article/stents-bioresorbables-effet-de-mode-ou-vraie-revolution

[3] - https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2014/03/medsci20143003p303/medsci20143003p303.html

[4] - https://www.medecinesciences.org/articles/medsci/full_html/2014/03/medsci20143003p303/medsci20143003p303.html

[5] - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4217724/

[6] - https://www.cardiologie-pratique.com/cathlab/article/stents-bioresorbables-effet-de-mode-ou-vraie-revolution?page=4

[7] - https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2015/revue-medicale-suisse-464/stents-tuteurs-bioresorbables-reve-ou-revolution

[8] - https://www.realites-cardiologiques.com/2020/05/07/stents-resorbables-un-risque-a-court-terme-un-benefice-a-long-terme/

[9] - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5418277/

[10] - https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CNEDIMTS-7390_PRO-KINETIC_ENERGY_21%20novembre%202023_7390_avis.pdf

[11] - https://ia801209.us.archive.org/31/items/AFFECTIONSCORONARIENNES/Endoproth%C3%A8ses%20coronaires%20et%20angioplastie%20transluminale%20des%20art%C3%A8res%20coronaires.pdf

[12] - https://ccs.ca/app/uploads/2020/12/APT_Gui_2018_PG_FR_web.pdf

[13] - https://www.em-consulte.com/showarticlefile/231504/main.pdf